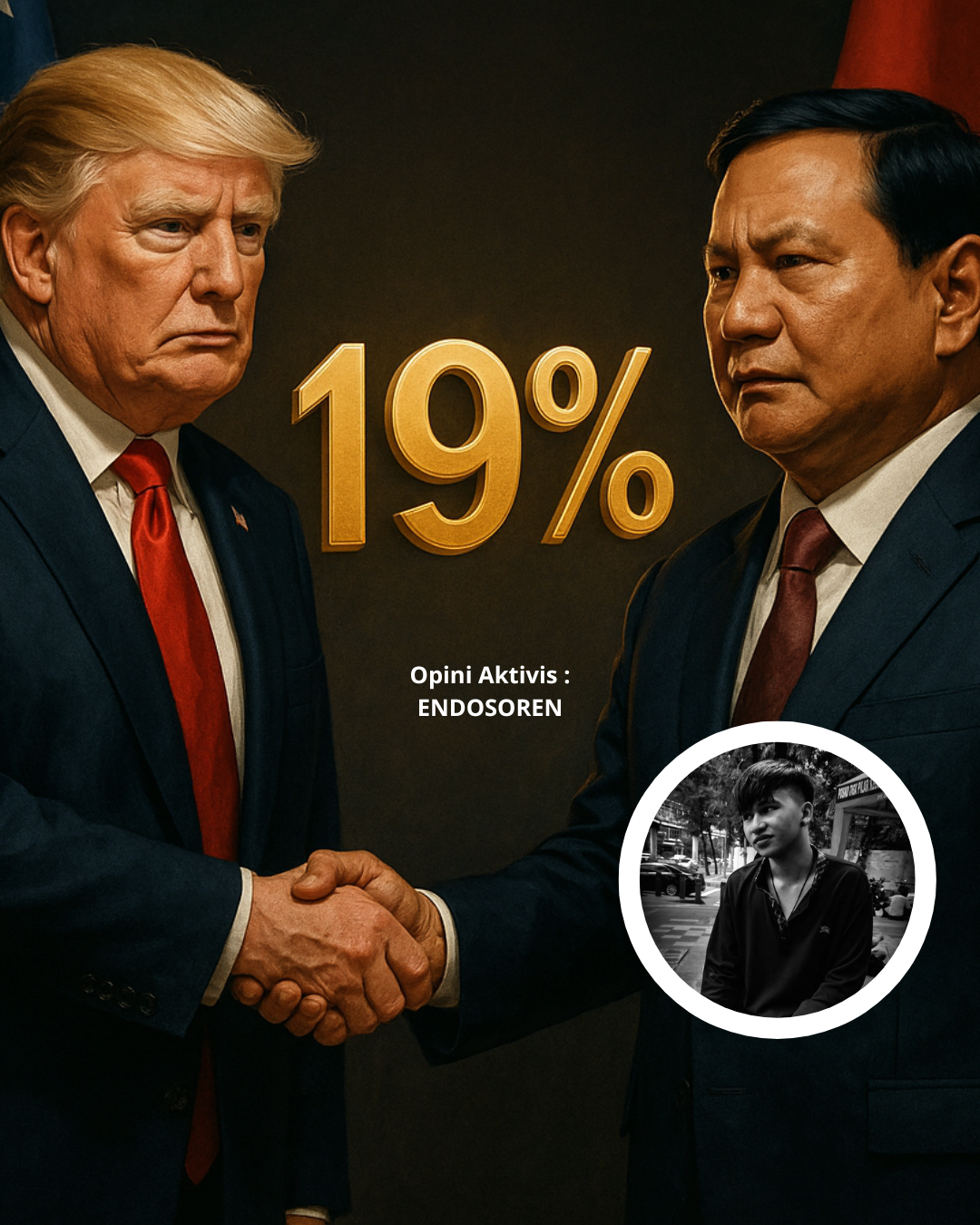

Pemerintah Indonesia mengumumkan keberhasilan diplomasi ekonomi yang dianggap sebagai langkah maju: tarif ekspor salah satu produk unggulan Indonesia ke Amerika Serikat diturunkan dari 32 persen menjadi 19 persen. Namun di balik angka-angka yang tampak menggembirakan ini, tersembunyi pertanyaan mendasar: apa sebenarnya yang dikorbankan Indonesia demi “kemenangan” ini?

Kesepakatan itu tidak terjadi begitu saja. Sebelum keberangkatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Washington D.C., Presiden Prabowo Subianto telah lebih dahulu menghubungi langsung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membahas urgensi penghapusan atau penyesuaian tarif ekspor tersebut. Percakapan antarpemimpin itu membuka jalan bagi tim Indonesia dalam melakukan perundingan lanjutan pada 9 Juli 2025.

Dalam negosiasi tersebut, delegasi Indonesia menyepakati penurunan tarif, namun dengan beberapa komitmen besar: pembelian komoditas energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar Amerika, impor produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar Amerika, serta pemesanan 50 unit pesawat Boeing, sebagian besar tipe Boeing 777.

Meskipun pemerintah menyatakan bahwa penerapan tarif baru itu ditunda hingga 1 Agustus 2025, masyarakat patut bertanya: apakah ini kemenangan diplomatik, atau justru bentuk baru dari ketergantungan ekonomi?

Pemerintah menyebutkan bahwa “masih ada waktu untuk melakukan negosiasi ulang.” Namun pertanyaan pentingnya bukan hanya soal kapan dan bagaimana negosiasi akan dilanjutkan, tetapi untuk siapa negosiasi ini ditujukan, dan siapa yang akan diuntungkan dalam jangka panjang?

Indonesia Kaya: Alam, Budaya, dan Harga Diri

Yang sering terlupa dalam narasi global adalah kenyataan bahwa Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah bangsa besar yang dikaruniai kekayaan alam luar biasa: tambang emas, nikel, dan batu bara; hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia; laut yang kaya ikan dan biota eksotis; serta tanah yang subur membentang dari ujung barat hingga timur. Selain itu, keragaman budaya dan etnis kita adalah aset yang tak ternilai, menjadi sumber daya sosial dan ekonomi yang belum sepenuhnya digarap.

Dengan kekayaan sebesar ini, Indonesia tidak sepatutnya bersikap inferior dalam percaturan ekonomi global. Sebaliknya, Indonesia harus menjadi aktor utama yang berdaulat dan percaya diri mengutamakan pembangunan industri dalam negeri, memperkuat riset dan inovasi, serta membuka lapangan kerja yang menyejahterakan rakyat.

Imperialisme Gaya Baru di Balik Diplomasi Manis

Di balik narasi penurunan tarif, kita menghadapi bentuk penjajahan baru yang lebih halus: imperialisme ekonomi. Kini dominasi tidak lagi dilakukan dengan senjata, tetapi dengan kekuatan pasar, tekanan dagang, dan diplomasi yang menyamar sebagai “kerja sama.”

Sebagaimana dikutip dari The Wealth of Nations, Adam Smith menulis:

“It is the maxim of every prudent master of a family, never to attempt to make at home what it will cost him more to make than to buy.”

Prinsip ini sering dijadikan alasan untuk membuka diri terhadap impor. Tapi dalam konteks hubungan global yang tidak seimbang, pepatah ini bisa juga bermakna: negara kecil sebaiknya menerima nasibnya sebagai pasar konsumen. Sebuah sikap yang jelas tidak sejalan dengan visi kemandirian bangsa.

Berdikari: Solusi, Bukan Slogan Kosong

Indonesia harus berdikari — berdiri di atas kaki sendiri. Itu artinya, menolak menjadi pasar pasif bagi komoditas asing, dan mulai membangun kekuatan industri dari dalam. Kita tidak menolak kerja sama internasional, tapi kerja sama itu harus setara dan tidak menekan.

Untuk itu, perlu keterlibatan semua elemen bangsa. Mahasiswa, akademisi, buruh, petani, dan masyarakat sipil harus terlibat aktif dalam mengkritisi dan mengawal arah kebijakan ekonomi nasional. Kritik bukan untuk melemahkan pemerintah, tetapi justru untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat.

Yang kita butuhkan bukan hanya diplomasi, tetapi visi kebangsaan dan keberanian bersikap. Bukan pemimpin yang hanya datang dengan narasi “kemenangan”, lalu menghilang dari ruang publik ketika ditanya dampak jangka panjangnya.

Jika suara rakyat tak lagi terdengar di ruang sidang dan koridor kekuasaan, maka —

cobalah tanyakan pada rumput yang bergoyang.

~ Endosoren